KLÄRSYSTEME FÜR FLIESSGEWÄSSER

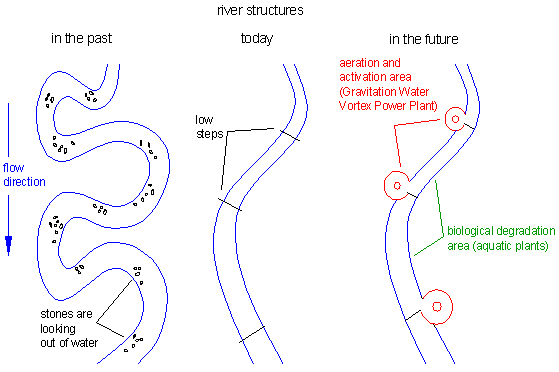

Die Entwicklung unserer Fließgewässer ist speziell durch die moderne Zivilisation des Menschens im 20-ten Jahrhundert mit unzähligen wasserbaulichen Regulierungsmaßnahmen geprägt worden. Es wurden die Fließgewässer speziell in dichter besiedelten Gebieten meist mit Steinschlichtungen hart reguliert. Die ursprünglich mäandrierenden Fließgewässerstrukturen wichen überwiegend geradlinig geführten regulierten Fließstrecken. Als Gegenmaßnahme für die damit einhergehende rasante Eintiefung der Fließgewässersohle und gegen einen damit wiederum zusammenhängenden Grundwasserabfluss in Trockenperioden wurden Sohlstufen und Querbauwerke in die regulierten Fließstrecken integriert.

Jedenfalls wurden durch die umfangreichen Regulierungsmaßnahmen die Selbstreinigungskräfte von Fließgewässern deutlich geschwächt. Es fehlen die unzähligen kleinen Wasserklärstufen, die in mäandrierenden natürlichen Fließgewässern vorhanden sind.

So bildet sich hinter jedem aus der Wasseroberfläche herausragendem Stein eine Wasserbelüftungszone mit in die Tiefe reichenden Wirbelzöpfen. Diese Wirbelzöpfe transportieren die Luft ins Wasser. Daran anschließend entwickelt sich eine biologische Abbauzone bestehend aus Wasserpflanzen, die ihre Nährstoffe aus dem Wasser und ihren Sauerstoff aus der vorgelagerten Belüftungszone beziehen. Damit können nun Schadstoffe im Fließgewässer, die gleichzeitig Nährstoffe für die Wasserpflanzen sind biologisch abgebaut werden.

Auf Grund der weltweit zunehmenden Verknappung von reinem Wasser stehen nun viele Länder im 21. Jahrhundert vor der wirklich herausfordernde Aufgabe Ihre Fließgewässer wenigsten einigermaßen frei von unterschiedlichsten Verunreinigungen zu bekommen. Durch Kläranlagen gelingt es zwar einen Großteil der Abwässer zu klären. Trotzdem ist die Belastung unserer Fließgewässer durch Emissionen von Landwirtschaft, Industrie und Verkehr beträchtlich. Insofern liegt es nahe den natürlichen Klärprozess in Fließgewässern wieder anzukurbeln. Doch welche Möglichkeit gibt es hierfür, wenn wie oben beschrieben die Selbstreinigungskräfte von Fließgewässern durch die begradigten und regulierten Fließgewässerstrukturen geschwächt sind:

Eine Möglichkeit sind Renaturierungsmaßnahmen, die bei beengten Platzverhältnissen rund um das Fließgewässer nur eingeschränkt umsetzbar sind, wodurch das Selbstreinigungsvermögen des Fließgewässers unzureichend bleibt.

Auf Grund der stetigen Schadstoffeinträge aus Landwirtschaft, Industrie und Verkehr sollte das Selbstreinigungsvermögen jedoch noch deutlich höher sein als bei einem natürlichen oder renaturierten Fließgewässer. Wesentlich hierfür ist ein möglichst hoher Luft-Sauerstoff-Anteil im Wasser, wodurch gemeinsam mit Wasserpflanzen, Algen, Kleinlebewesen und Mikroorganismen ein sehr effizienter Schadstoffabbau gelingt.

Und ideale Bedingungen hierfür schafft ein großzügig dimensioniertes Rotationsbecken in dem sich ein Gravitationswasserwirbel ausbildet. An der Wasseroberfläche des Wirbels erfolgt die Wasserbelüftung. An den Innenwand- und Bodenflächen siedeln sich Wasserpflanzen und Algen an, welche kammartig mit größtmöglicher Oberfläche vom Wasser durchspült werden. In den Wasserpflanzen und Algen siedeln sich Mikroorganismen und Kleinlebewesen, die in den Schadstoffabbauf unterstützen.

Die Wasserpflanzen und Algen werden durch das von der Wasseroberfläche des Gravitationswasserwirbels angereicherte Wasser permanent mit Luft-Sauerstoff versorgt.

Es erfolgt ein permanenter Austausch zwischen Wasser, Wasserpflanzen und Algen. Mit Hilfe von Sonnenlicht wandeln die Pflanzen

In vielen Fällen ist jedoch keine ausreichende Renaturie

Eine alternative neue und viel versprechende Methode ist es den Sauerstoffgehalt im regulierten Fließgewässer durch gezielte strömungstechnische Maßnahmen so hoch wie nur möglich zu halten.

üll und einigermaßen

Fehlentwicklungen im Gewässerbau bzw.der Vergangenheit

Wie kann nun der Prozess der Wasserklärung in regulierten Fließgewässern wieder angekurbelt werden?

Es sollte er

Genau hier bieten Gravitationswasserwirbelkraftanlagen eine ideale Lösung. Werden nämlich Gravitationswasserwirbelkraftanlagen in regelmäßigen Abständen in einen regulierten Flusslauf integriert, übernehmen die Gravitationswasserwirbelkraftanlagen die Funktion der Wasserbelüftung. Dazwischen in Bereichen langsamer Wasserströmung können sich Wasserpflanzen als biologische Abbauzone entwickeln, die ihre Nährstoffe aus den in das Gewässer eingebrachten Schadstoffen beziehen.

Die ökologisch durchgängigen Gravitationswasserwirbelkraftanlagen ermöglichen somit neben der Produktion von Ökostrom eine Klärung des Wassers im Fließgewässer und unterstützen die Population von gewässertypischen Wasserpflanzen, Kleinlebewesen und Fischen.

Leider ist mit herkömmlichen Wasserkraftanlagen eine positive ökologische Wirkung auf das Fließgewässer nicht zu erzielen, da vor allem die enormen Druckunterschiede bei klassischen Turbinensystemen jegliche Lebewesen beim Durchtritt durch die Turbine zerbersten lassen.

Hingegen stellt eine Gravitationswasserwirbelkraftanlage ein offenes hydraulisches System dar, indem systembedingt keine hohen Druckunterschiede im Wasser entstehen können. Die Wasseroberfläche senkt sich im Wirbelzentrum deutlich nach unten und ein Luftschlauch zieht sich bis unter die Oberfläche des Unterwasserspiegels, wodurch der Gravitationswasserwirbel Luft in Form von unzähligen kleinen Luftbläschen in das Wasser transportiert. So zeigt der Gravitationswasserwirbel als elementare Strömungsform des Wassers wie die natürliche Wasserbelüftung in Fließgewässern funktioniert.

Eine Gravitationswasserwirbelkraftanlage beschreitet somit in der Tat neue Wege im Wasserbau, indem sie einen goldenen Mittelweg zwischen der klassischen technischen Strömungslehre einerseits und der Gewässerökologie andererseits aufzeigt:

(1) Im Bereich der technischen Strömungslehre werden Wirbelströmungen als Totwasser bezeichnet, weil diese meist mit einem Strömungsabriss verbunden sind und somit beispielsweise den Wirkungsgrad von hydraulischen Maschinen reduzieren.

(2) Im Gegensatz dazu sind im Bereich der Gewässerökologie speziell Wirbelströmungen an der Wasseroberfläche für den Sauerstofftransport von der Luft ins Wasser und damit für das Leben in Fließgewässern unabdingbar.

Folgende beiden Fotos zeigen in eindrucksvoller Weise wie lebensarm "laminare - also technisch ideale - Strömung für Wasserkraftmaschinen" (Foto links) ist und wie lebendig „technisches Totwasser - also eine wirbelnde Strömungsform“ (Foto rechts) ist:

Im Foto links ist ein gerader, ökologisch wertloser Betonkanal - hier der Zuflusskanal zu einer Test-Gravitationswasserwirbelkraftanlage - in dem Wasser nahezu laminare also ohne nennenswerte Verwirbelungen strömt, abgebildet. Im Foto rechts ist die Betoninnenwand des Rotationsbeckens derselben Test-Gravitationswasserwirbelkraftanlage zu sehen, an der im Normalbetrieb die Außenströmung des Gravitationswasserwirbels anliegt. Der Unterschied bezüglich des ökologische wertvollen Bewuchses mit Wasserpflanzen ist dramatisch und mit freiem Auge gut erkennbar. Und nochmals zur Verdeutlichung - dasselbe Wasser fließt durch den geraden Zuflusskanal nahezu laminar und im Rotationsbecken der GWVPP in der Form des Gravitationswasserwirbels mit dem Ergebnis, dass bei laminarer Wasserströmung kein oder kaum Leben im Wasser bzw. an den Kanalwänden entsteht, während in der Randströmung des Gravitationswasserwirbels bzw. an den Wänden des Rotationsbeckens ein sich üppiger Quellmoosbewuchs mit unzähligen Kleinlebewesen und (Jung-) Fischen ansiedelt.

Damit ist aus ökologischer Sicht die Qualität der Energiegewinnung aus Wasserkraft mit Hilfe von Gravitationswasserwirbelkraftanlagen gänzlich anders zu bewerten als jene herkömmlicher Wasserkraftanlagen, die auf Grund der enormen Druckänderungen im Wassers im Bereich der Turbine zwischen Druck- und Saugleitung bzw. beim Durchströmen von Düsen jegliches Leben im Wasser vernichten!

Diese Erkenntnisse lassen aber auch den sehr treffenden Schluss zu, dass regulierte Fließgewässer in Kombination mit herkömmlichen Wasserkraftwerken maßgeblich für den Artenrückgangs von Lebewesen in Fließgewässer verantwortlich sind.

Insofern zeigen Gravitationswasserwirbelkraftanlagen wie wichtig eine rasche Umsetzung der europäische Wasserrahmenrichtlinie ist. Die Fließgewässerstrukturen müssen derart gestaltet werden, dass das Wasser dynamisch, wie in einem Gravitationswasserwirbel, fließen kann, um in unseren Fließgewässern wieder einen Lebensraum für ausreichend viele Wasserpflanzen samt Kleinlebewesen und Fischen zu schaffen.

Die Selbstreinigungskraft von Gewässern ist maßgeblich abhängig vom Sauerstoffgehalt des Wassers.

und somit von Faktoren wie dem Boden und dem transportierten Material, von der Strukturgüte und der Wassertemperatur.

Unter Sauerstoffmangel kommt es zu anaeroben Fäulnisprozessen. Im sauerstoffreichen Wasser dagegen kann eine begrenzte Menge organischer Substanz z. B. aus Abwasser durch Bakterien, Pilze und kleinere Tiere (vgl. Destruenten) zersetzt werden. Daher ist das Selbstreinigungspotential in fließenden Gewässern höher als in stehenden Gewässern, weil der Eintrag von Luftsauerstoff über die bewegte Oberfläche dort größer ist. Eine weitere Rolle spielt die Wassertemperatur, da bei Erwärmung des Gewässers (wie etwa durch abgeleitetes Kühlwasser) die Sauerstofflöslichkeit sinkt, sich aber die Abbauvorgänge beschleunigen. Als natürlicher Sauerstofflieferant dienen außerdem die Schwebalgen Phytoplankton, die Aufwuchsalgen sowie die höheren Wasser- und Uferpflanzen.

Im Zusammenhang mit der Selbstreinigung steht die Gewässergüteklassifikation von Fließgewässern nach dem System des Saprobienindex. Hierbei wird durch die Bestimmung von Indikatororganismen ein Maß für die Fracht an abbaubarem organischen Material gewonnen und nach einem normierten Verfahren klassifiziert.

Die Selbstreinigungskraft wird auch in der sogenannten biologischen Klärstufe in Kläranlagen nutzbar gemacht.

Etwas weiter definiert umfasst die Selbstreinigung folgende Aspekte:

- Mikrobiell: mikrobiologische Umwandlung von organischen und anorganischen Stoffen

- Chemisch: Auflösungs- und Ausfällungsprozesse, Sorption und Desorption, Umwandlung von organischen und anorganischen Stoffen

- Physikalisch: Verdünnung, Sedimentation, Filtration und Ausgasung